拆迁户在大众的心里永远是个热门话题,一夜暴富也给被拆迁人群贴上了专属标签,然而拆迁户江绍学并没有那么幸运,不但没有一夜暴富,反而多年踏上慢慢上访路。

命运多舛,他依然选择坚强

现年七十岁的江绍学家住四川省乐至县回澜镇红光村一组,3岁不满亲生父亲因公去世;5岁随母改嫁;母亲改嫁后先后又生下4个孩子,加上继父原生家庭有一个女儿,全家大大小小近10口人,虽然日子清苦,但还是其乐融融!此时命运的齿轮再次与这位老人开了次玩笑,继父的父亲,也就是小绍学的爷爷因曾经参加过国民党的九路军,被判刑十二年,刑满后直接被安排在建设兵团十四团伊犁地区工作。1972年爷爷回家探亲时认为家里负担过重,所以全家商量由爷爷把他带到新疆伊利。

据他的邻居介绍,江绍学小时非常聪明,中考时成绩在全区名列前茅,但因爷爷的政治问题没能如愿参军,保家卫国,这也是他一生的遗憾!

这次爷爷回家带走江绍学,对他来说,是机遇,也有道不完的辛酸。由于爷爷单位管理太严格,他根本无法进入爷爷的单位,最后爷爷一忍心把他寄养在当地老乡家里,虽然爷爷也给老乡付了一些钱,但他并不甘心寄人篱下,一心想赚钱的他悄悄地跑了出去。沿街乞讨,遇人借宿,这样饥不果腹、衣不蔽体的生活足足维持了九个月。1973年6月,落魄的江绍学在新疆尼勒克县遇到采药材的四川安岳老乡,这样也算有了家的感觉。在与安岳老乡一起上山采药时,曾经被人用枪抵着头,遇到过黑瞎子和野猪,吃过动物腐烂尸体,最绝望的是在无人区七天七夜没吃没喝,正当死神一步一步逼近,老天突然来了一场大雨,让他们再次获得新生。

多少年来,江绍学把此段经历当成了一段励志故事,给员工讲,给身边所有的朋友讲,他的这段经历也影响了身边的一些人,同时对他本人在之后的创业路上奠定了坚实的基础。

1982年,江绍学再次回到阔别十年的家乡,由于生父是因公死亡,在当地县委赵德炎书记的亲自过问下,给他安排到规划商业局上班,虽然是个合同工,但对于前期居无定所,食不果腹他来说已经是恩赐,倍感珍惜。但由于合同工原因,1982—1994年间他换过多分工作,并于1994年在公安大学开起了餐厅。“在这期间,我还在北京川乐餐厅干了几年。”江绍学布满褶子的老脸绽放出短暂笑容:“因为我们是来自陈毅元帅的故乡,曾经还见过元帅的儿子陈昊苏,这也是我一辈子最高光时刻。”

四年后的1998年,当看到北京团河农场在对外招租的信息后,有了原始积累的江绍学野心开始膨胀,他义无反顾的从公安大学撤出,投资数百万元在北京团河农场建房开餐馆,这也是江绍学人生噩梦的开始。

谋发展,千金散尽

时间回到1996年,北京市监狱管理局(京狱发字【1996】6号)文件,关于印发团河农场体制改革试行方案的通知:"要从根本上解决劳改系统的困难,必须以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导,解放思想,实事求是,跳出旧圈子,适应社会主义现代化建设的要求,进一步深化改革。改革的突出任务是摆脱自办小社会的沉重负担,改革的目的是更好地执行刑罚,一心一意在改造罪犯上下功夫,充分发挥其专政职能。"而本次改革的办法就是"所企"分开,"所事"分开,"企事"分开,即将整个农场分为三个独立单位一一团河劳教所、华丽实业总公司、团河农场。文件中提到,团河农场负责四个管区土地、房产的管理(除划分到劳教所、华丽总公司和团河地区各单位占地范围外的土地、房产等地上物,均由团河农场代管)。

“正是基于团河农场对外招租,所以我将北京市第三人民警察学院内(利民餐厅)低价转让给我弟弟。”江绍学很后悔:“如果我当时多听一下老婆的话,也不至于妻离子散,至少现在不会面临孤独终老,卧身街头。”

据江绍学介绍,1998年5月1日,北京团河农场与自己签订了第一份场地租赁合同。合同约定:甲方将第二管区东侧库房后山墙向北宽4米东西长30米,共计120平方米场地租给乙方搭建临时建筑,用于经营早点。租赁期限为三年,自一九九八年五月一日起至二00一年四月三十日止。“合同签订后,我及时进行了场地夯填,并很快建起了合同面积120平米(实际扩建后为300多平米)的砖木结构房子,投资五十多万元开了一家全兴火锅店。”江绍学此时眼中放光:“由于我多年在此开饭店,除了周边熟人多,加之一直诚信经营,生意非常火爆。”

人性就是贪婪,穷怕了后一旦有机会赚钱,就不会放过任何一次机会。如果把贪婪两个字用在江绍学头上一点不冤,他是有了五谷想六谷、有了儿子想媳妇。坊间传闻,此时的老江已经是身价千万。“看到火锅店生意日渐火爆,每天都有不小的进账,我又开始谋划下一家饭店。”江绍学有些激动:“老婆知道我又在筹划下一家店时极力反对,睡觉床上吵,做生意的时候当着员工也在吵,说我盲目扩张,并威胁我不听她的意见就离婚。”

到目前为止,江绍学一直后悔当初没有听老婆的话。“忠言逆耳,老婆虽然象只蚊子成天在我面前整天嗡嗡叫,但我依然我行我素,没有把她的忠告放在心上。”江绍学拿出一摞已经有些发霉的照片向记者展示:“山城饭店刚开业的时候生意也很好,当时我还在老婆面前炫耀,为自己的小小成就沾沾自喜,但开业不到两个月就因黄奕路建设被施工队拆除。”

江绍学的话在当地人郭建处得到印证,因为他侄儿的婚宴当初就是在老江的山城饭店举行,毕竟结婚是个值得纪念的日子,所以拍了不少婚礼现场的照片。

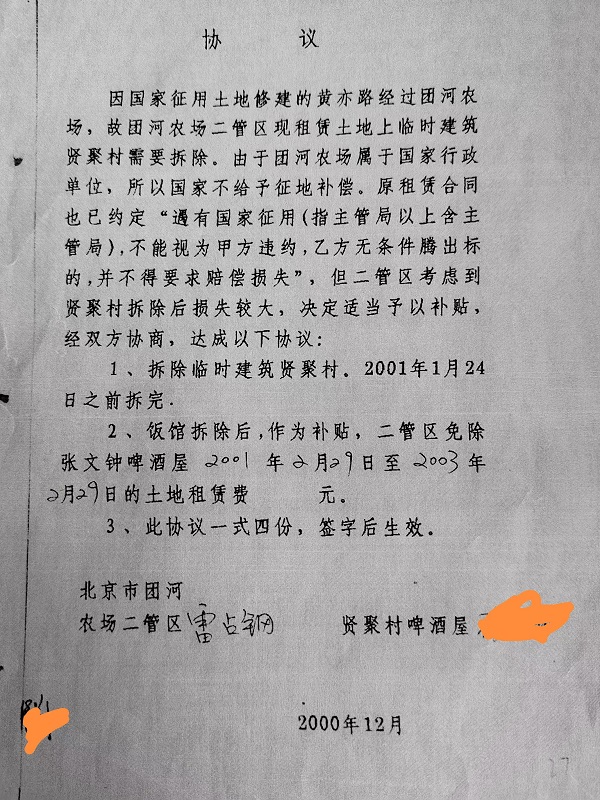

江绍学回忆,全兴火锅店开业后一直生意特别火爆,说成一座难求也不为过,虽然老婆百般阻挠,但依然没有阻止他继续发展的野心。1999年底,江绍学再次与团河农场签定了用地协议,这次用地面积达到600平米,一签也是三年,他准备开一家独具特色的川菜中餐馆大干一场。经过几个月的修建和装修,投资一百多万的山城饭店得以正式开业,但经营不到两个月,饭店因大兴区修建黄奕路被拆除。

“为地方经济发展我做了多大的牺牲,拆除的600平米一分钱都没有给我赔偿,难道修建黄奕路国家没有给拆迁赔偿?”江绍学很纳闷:“2000年8.9月份,团河农场二管区雷占钢主任告诉我山城饭店的土地租赁协议局里要审批,需要收回去,在我把协议交给团河农场不到两个月,大兴区修建黄奕路就把我的房子拆了,事情很蹊跷,施工队从来也没和我谈过赔偿事宜。”

虽然黄奕路拆除江绍学没有拿到一分钱赔偿,但此时团河农场再次给他画了一个饼,又在团河农场朝里的地方给他划了一块地。2002年4月20日,老江再次与北京团河农场签订了一份租赁协议。协议约定:甲方将位于黄奕路北面靠警官大学场地150+85平米租给乙方用于餐饮经营存放,租期是一年,即2002年5月1日至2003年4月30日止。

对于这份租赁协议,任何人看了都觉得是个笑话,签协议这人除了有病、还是人傻钱多,但这话放在江绍学身上确实有些不妥,毕竟在那个年代能白手起家身价达到几百万,肯定是个不凡之人。“我清楚的记得,山城饭店在拆迁时有人过来丈量过,拆迁后我还找过大兴区规划局,但工作人员回复拆迁不针对个人,只针对团河农场。”江绍学用他那满是老茧的双手摸了摸多日没有梳洗的头一阵傻笑:“一年时间要把几百平米的房子修好装修好再投入经营肯定是不可能的,当初我还是意识到这一块,但听了雷占钢主任签协议时的口头承诺可到2005年,所以选择相信。”

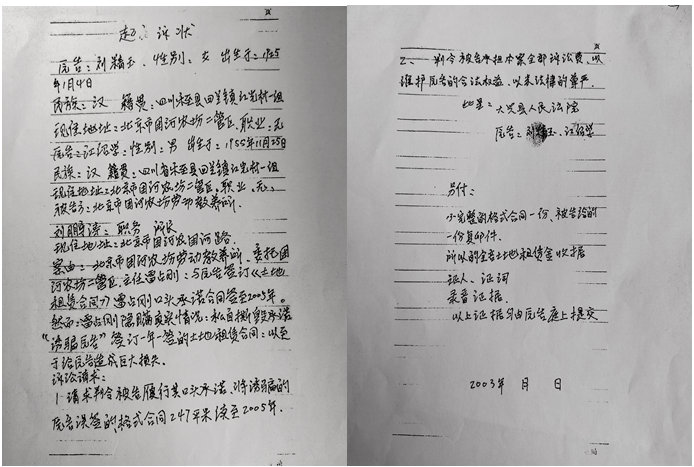

在江绍学提供的2003年起诉状上可以看到,土地租赁协议签订时雷占钢主任口头承诺合同可以签到2005年,因为他的口头承诺诱骗当事人致其经济造成极大损失,所以当事人在起诉时还附带了当时的谈话录音。

“虽然没有拿到拆迁赔偿款,但生意还是得照旧,毕竟身在屋檐下、不得不低头。”江绍学说:“这235个平方土地租到手后,我马上开始找人设计、修建和装修,一直到2002年底,但饭店还没装修好,团河农场再次以大兴区政府修建黄奕路为由施工被叫停,投资七八十万的乾鑫饭店胎死腹中。”

从那以后,江绍学再也不向身边的人讲他那些立志故事了,此时的他对未来已经不抱任何希望,婚姻和家庭也像一叶小舟在大海中飘摇。

利益驱使,官司缠身

乾鑫饭店还没来得及开业便被叫停,除了经济上的巨大损失,此时的江绍学心理上也遭受到了致命的打击,他已经不在相信所谓的契约精神了,虽然团河农场是以政府修建黄奕路要求他自行拆除,但他选择了死扛。

在团河农场多次催告江绍学自行拆除房屋无果后,最后一纸诉状将他告上了法庭。北京市大兴区人民法院民事调解书(2003)大民初字第5845号显示:2002年4月20日,原告与被告签订了《场地租赁合同》,合同到期后原告多次催促被告履行合同义务未果,故诉至法院要求被告履行合同所规定的义务,将原告场地恢复原状后腾退出该场地。

调解书还显示:被告同意腾退所租赁的场地,但要求原告返还其4个月的场地租赁费,并于2003年11月27日前自行拆除自建房屋。

另一份北京市大兴区人民法院民事调解书(2003)大民初字第5849号显示:1998年4月23日,原告与被告签订了《场地租赁合同》,合同到期后原告多次催促被告履行合同义务未果,故诉至法院要求被告履行合同所规定的义务,将原告场地恢复原状后腾退出该场地。

对于两份大兴区人民法院的民事调解书,江绍学提出诸多质疑:“我一直没有出过庭,但法院却给我判了,而且还把我判输了。”从当事人提供的2003年11月5日大兴区人民法院的两份调解笔录上看,被告江绍学当时委托了案件代理人张文钟出庭,调解书显示张文钟为个体户。

按照江绍学本人的说法,这位代理人张文钟与自己八竿子都打不到一起,既不是亲戚也不是员工,自己怎么会请他做代理呢?“我与张文钟只是租用团伙农场开店的同行,大家平时很少在一起交流,见面也是礼节性的打个招呼,这么大的事我怎么会委托一个不是很了解的人去做。”江绍学情绪有些激动:“假使我真的委托了张文钟,那至少我给他有授权委托书,但是我把法院所有的卷宗都调了出来,就是没有找到我给张文钟出具的委托书。”

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条规定,当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人:律师、基层法律服务工作者;当事人的近亲属或者工作人员;当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。而该案中江绍学的委托代理人张文钟并不符合代理人的相关规定,当事人质疑这两份调解书涉嫌造假,其目的是尽快将他扫地出门。

江绍学提供的开庭笔录一份显示:由于合同没有到期,所以提出反诉;另一份开庭笔录显示:我只反诉(2003)大民初字第5845号。先是两份调解书都提出了反诉,最后决定只反诉案号(2003)大民初字第5845。2003年11月13日,刘精玉(江绍学的母亲)向大兴

区人民法院缴纳了50元反诉诉讼费。

2003年11月17日,大兴区人民法院(2003)大民初字第5845号调解书显示:一、由被告江绍学在本调解书送达后十日内(二〇〇三年十一月二十七日前)自行拆除所租赁场地上的房屋,将场地腾退给原告北京市团河劳动教养所。

二、在房屋被拆除及场地腾退后三日内原告北京市团河劳动教养所退还给被告江绍学四个月的场地租赁费。

大兴区人民法院(2003)大民初字第5849号调解书显示: 一、由被告江绍学在本调解书送达后十日内(二〇〇三年十一月二十七日前)自行拆除租赁场地上的房屋并将场地腾退给原告北京市团河劳动教养所。

二、在被告江绍学所承租的场地前的七棵树归被告江绍学所有。

“这些开庭笔录都是无中生有,包括我的签名都是被人模仿。”江绍学对以上两份调解书均表示不认可:“我曾经要求法院给我出具笔迹鉴定委托书,均被法院驳回。”

2003年11月17日,江绍学和母亲刘精玉向大兴区法院申请撤回2003年11月14日因拆迁赔偿向团河农场的起诉。

2003年11月18日,江绍学和母亲刘精玉在该院法官李有玉的主持下被口头裁定准许撤诉。但江绍学对撤诉申请和李有玉法官的口头裁定并不认可,认为法院法官笔录作假。

年已古稀,四处呐喊求真相

眼见投资数百万的三家饭店即将化为泡影,永不言败的江绍学再次选择了开店。2003年9月份,他在大兴区西红门镇寿保庄服装工业园区开起了一家五十多平米的小饭馆。好景不长,一场官司再次让他身陷囫囵,年事已高的母亲也因此急火攻心一病不起,风雨飘摇的家雪上加霜。经过几个月的治疗,他将思乡心切的母亲送回四川老家进行保守治疗,为了生活,两年之后他再次回到北京谋生,但此时已物是人非,江绍学从一个身价数百万的富翁变成了打工仔。

“母亲生病后我回到四川老家,老婆也因为我的投资失败离开了我。”江绍学很悲痛:“老婆走时带走了家里的两百多万积蓄,因为是二婚没生小孩,她走得无牵无挂。”

江绍学回到北京后不好意思在他曾经辉煌过的地方打工,所以一直游走在那块挥之不去的伤心地周围。“我在工地搬过砖,当过门卫,饭店做过厨师,还在街头发过传单。”江绍学眼含泪花:“前几年因为年龄偏大找不到工作,还是小老乡看我可怜收留我在他饭店做后厨,一直干到他的饭店被拆迁,我又再次失业。”

听说老乡的饭店拆迁后得到一笔不小的赔偿,此时的江绍学眼中再次燃起希望,我的拆迁款到哪里去了?

2023年11月份左右,江绍学分别向国家信访局、北京市人民政府信访办、大兴区人民政府信访办进行信访,同时在中纪委网站也进行了实名举报。

2024年3月12日,劳改局组成以李姓主任为主的临时三人调查组找到了当事人江绍学,询问反映事件的过程和诉求,同时建议当事人走司法程序。

由于事件时间跨度太长,很多资料当事人根本无法提供,律师建议他向多部门申请政府信息公开。

2024年03月20日,江绍学向北京市规划自然资源委(大兴分局)提出要求,获取因建设黄亦路就北京市团河农场内房屋拆迁的信息进行公开。3月21日,该局回复称;经检索和查找,本机关未找到您所申请公开的"黄亦路项目的拆迁实施方案、安置房屋或者拆迁补偿资金的证明文件"信息。

2024年3月20,江绍学向大兴区住房和城乡建设委员会申请该房屋拆迁信息公开,4月16日,大兴区住房和城乡建设委员会回复当事人称,申请获取的信息不存在。

2024年6月6日,江绍学再次向大兴区西红门镇人民政府申请房拆迁信息公开,6月20日,大兴区西红门镇人民政府在回复中称,当事人申请公开的信息不存在。

2024年7月17日,几近绝望的江绍学继续向北京市监狱局申请信息公开,8月26日,该局答复称,因为黄亦路建设征地拆迁项目中行政相对人,不具有行政管理职责,不产生有关政府信息。

几部门的回复几乎同出一辙,刚刚燃起的希望再次成为泡影,江绍学绝望了。

“我只是想知道当时建设黄奕路时房子被拆迁有没有进行过赔偿,赔偿款的去向,怎么就这么难。”江绍学显得很无奈:“团河农场当初为了撵我走,在租赁合同没有到期的情况下就对饭店断水、断电,还联合北京市大兴区人民法院法官王柏东做虚假开庭笔录、虚构委托代理人,让我败诉,天理何在!”

听说江绍学日前再次实名向中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会举报了北京市团河劳动教养所刘鹏涛(原所长);向北京市高级人民法院举报了大兴区人民法院院长王柏东、大兴区人民法院李有玉,期待真相浮出水面。

【责任编辑:于武栋】